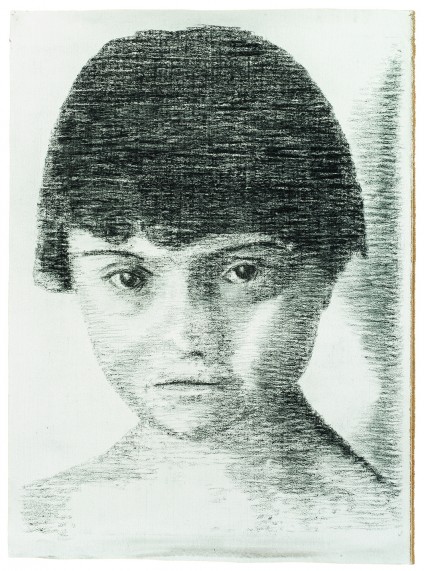

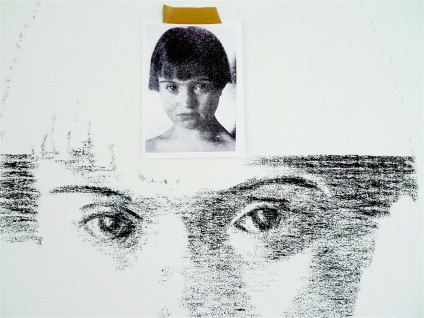

Vom 17. Mai bis 2. September 2013 präsentiert das Leopold Museum die Sonderausstellung »Zeichnen gegen das Vergessen«. Im großen Saal eines der vielen Untergeschosse des Gebäudes zu sehen: etwa sechzig erkennungsdienstlich behandelte Kinder und Jugendliche, mit breit gestreiften Häftlingsanzügen und kahlgeschorenen Köpfen nach ihrer Deportation durch NS-Schergen in die Spitäler und Lager.

An einer Wand aber keine traurigen, resignierten oder geschockten Gesichter, sondern fröhliches Kinderlachen in bester Sonntags-Kleidung: im Matrosenanzug, im Kostüm, mit Zylinder. Bei dieser zweiten Sorte von Portraits dienten Manfred Bockelmann Aufnahmen als Vorlagen zu seinen Bildern, zu denen sich die Kinder in den Lagern und Kliniken freiwillig gemeldet haben – nichtsahnend was ihnen noch bevorstand.

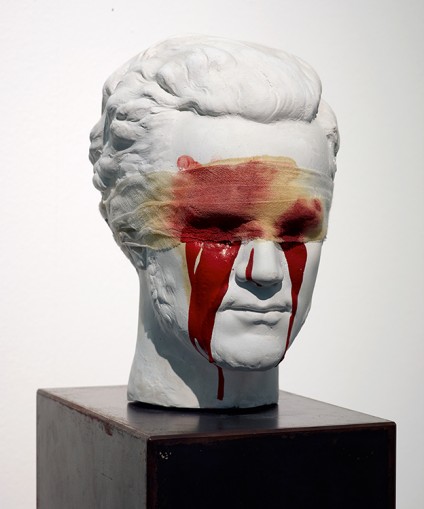

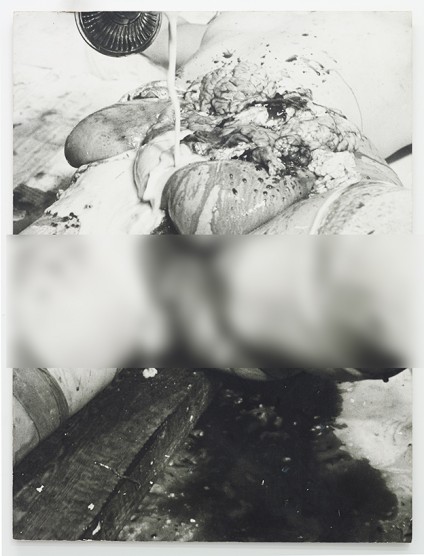

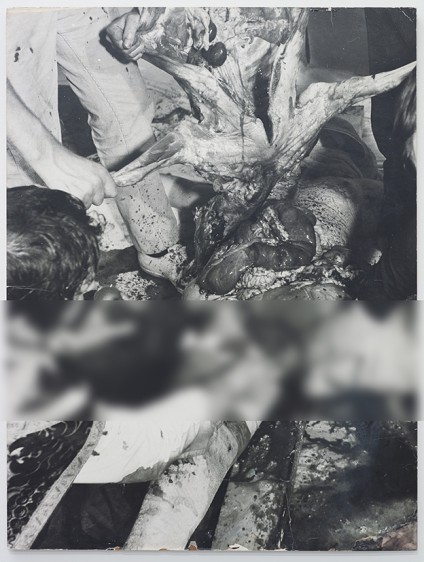

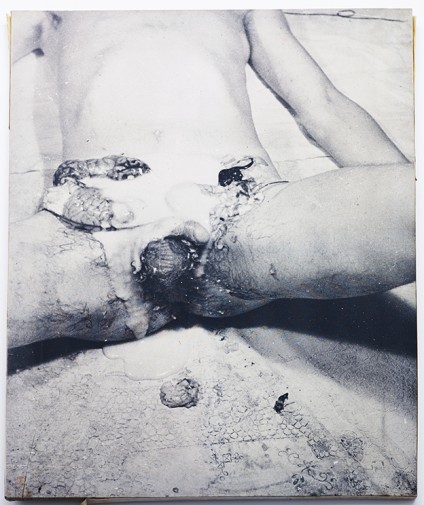

»Ich zeige keine Märtyrer, keine Leichenberge und keine geschundenen Kreaturen, deren Gesichter von Hunger, Krankheit und Erschöpfung gekennzeichnet sind, die ihrer Individualität beraubt wurden. Ich zeige Individuen, denen das Martyrium noch bevorsteht«, betont der Kohlezeichner, dem das Erinnern und die geistig-seelischen Schäden der Überlebenden ein besonderes Anliegen sind.

Bockelmann wirkt unruhig und gehetzt, und zugleich doch wieder so hingabefähig und sensibel, wie man seinen erfolgreich Liebesschnulzen vortragenden Bruder, den Sänger und Populärmusiker Udo Jürgens, kennt. Der 1943 geborene Arbeiter im Bergwerk der Erinnerung berichtet, im Alter von 14 Jahren die ersten Dokumentarfilme über die Befreiung der Überlebenden in den deutschen Konzentrationslagern gesehen zu haben. Das war für die 1950er-Jahre nicht ungewöhnlich. Die österreichische Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat einmal erzählt, ihr Vater habe dem Mädchen schon im zarten Alter von nur sechs Jahren die gefilmten Leichenberge gezeigt.

Bockelmanns Vater Rudolf war von 1938 bis 1945 als aktiver und bestens vernetzter Nationalsozialist Bürgermeister der zweisprachigen Gemeinde Ottmanach am Magdalensberg in Kärnten, und Rudolf Bockelmann bekleidete das Amt des Bürgermeisters von 1954 bis 1958 trotz seiner politischen Belastung im Dritten Reich wieder. Diesmal als »parteiunabhängiger Kandidat«, wie sich die ehemaligen Volksgenossen nach dem Krieg für alle Gleichgesinnten bestens verständlich nannten.

Diese politische Camouflage der durch ihr Mitläufertum in der Ditatur belasteten Personen war im befreiten Österreich kein ungewöhnlicher Vorgang, und im NS-verseuchten Kärnten muss er sogar als normal bezeichnet werden. Tausenden der österreichischen Hitler-Anhänger, besonders in akademischen Berufen, gelang es nach einer kurzen Abkühlungsphase, ihre Karrieren fortzusetzen.

In diesen Jahren der zweiten Amtszeit seines Vaters will Manfred Bockelmann sein Damaskuserlebnis vor der Leinwand gehabt haben. Und von da an habe ihn das Thema des Holocausts, so betont er heute, nie wieder losgelassen. Ist diese Aussage glaubwürdig? Es existieren keine Spuren von der behaupteten Verletzung in Bockelmanns Reportagefotografien, kein Bild aus früheren Phasen, kein Plattencover, nichts deutet darauf hin, dass diesen Mann das Schicksal der unterernährten und »liquidierten« Lagerkinder je mehr als den Durchschnittsösterreicher beschäftigt hat.

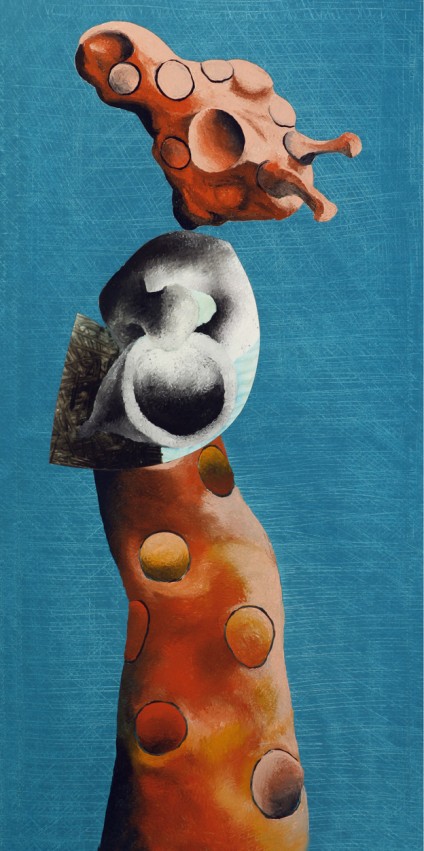

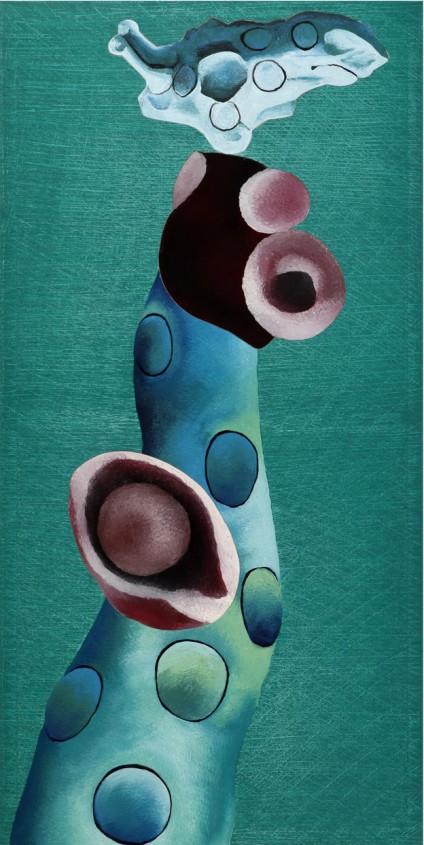

Als Reisefotograf und später als freier Künstler wandte er sich formal weit schwierigeren Sujets zu: Bockelmann studierte die Texturen von Sanddünen und Reisstrohmatten, er überpinselte hunderte Zeitungspapierseiten. Bockelmann schlingerte ausgiebig mit Farbpinseln über Leinwände, er rechte mit Werkzeugen Spuren in den Sand, er untersuchte alle möglichen abstrakten Strukturen und Erscheinungen, bis er 2011 die »Zeichen des Vergessens« zu seinem großen Altersprojekt machte.

Hat nun die Serie dieser nach Haftfotos entstandenen Kinderportraits im restitutionsgeplagten Leopold Museum nur Österreich etwas zu sagen? Hat man in der Alpenrepublik die politische Vergangenheit während der Diktaturen der 1930er- und 1940er-Jahre immer noch nicht gründlich aufgearbeitet?

Oder herrscht in Wien vielleicht gerade ein Wahlkampf, der sich auf allen möglichen kulturellen und medialen Ebenen der Vergangenheitssymbolik bedient? Ist das der Grund, warum wir beim südlichen Nachbarn plötzlich eine Passion für das finstere und monströse Gestern erleben, während im Mutterland der Katastrophe gerade der NSU-Prozess über die Bühne geht, während in Deutschland Neonazis regelmäßig in regionale und lokale Parlamente gewählt werden und sich die Kulturschickeria öffentlich als der Erinnerungskultur überdrüssig zu erkennen geben darf?

Ich sehe in Manfred Bockelmann durchaus mehr einen deutschen als einen österreichischen Künstler. Nicht nur, weil er seit dreißig Jahren mit einem Bein in München lebt, sondern weil es ihm gegeben scheint, »zu sagen, was er leidet«: also an dem einzigartigen Völkermord in der Geschichte der Menschheit, an der Vernichtung von Menschenmassen im industriellen Takt von Deportationen, Eisenbahnzügen und Verbrennungsöfen.

Hat sich nicht auch der überaus erfolgreiche Nestor der Schlagerwelt, der brüderliche Udo Jürgens, dem Publikum als typischer Deutscher anempfohlen? In der Tageszeitung Die Welt vom 15. August 2004 hat Jürgens behauptet, auch in seinen Adern fließe vor allem »deutsches Blut«, er liebe Deutschland »über alles« und er sei eigentlich nur »Deutscher mit österreichischem Pass«; unbeschadet davon wurde er drei Jahre später in Zumikon eingebürgert.

Wie, fragt man sich verwundert, passt denn dieses immens kreative Paar der Bockelmann-Brüder überhaupt unter einen familiären Hut: hier der am größten Menschheitsverbrechen leidende und zur Erinnerungsproduktion getriebene Deutsche, und da der immerfröhliche Schlagerdeutsche, der in mehreren autobiographischen Anläufen die Rolle des nationalsozialistischen Gutsherren und Vaters während und nach dem Krieg nachweislich zu beschönigen versuchte?

(Wird fortgesetzt)

© Wolfgang Koch 2013

http://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/51/manfred-bockelmann