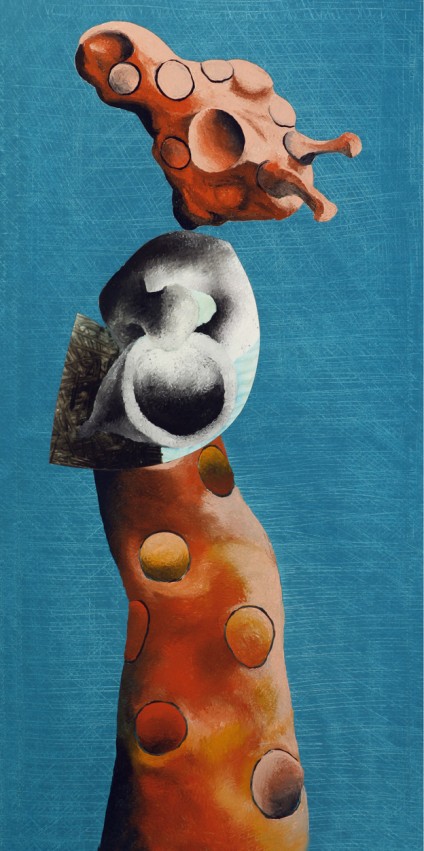

Manfred Bockelmann: Ludwina Schmidt, 2010-13, Kohle auf Jute, 150-110 cm / Foto: VBK Wien, F. Neumüller

Die hellsten politischen Köpfe sind selten in den Mehrheitsparteien zu finden. Die Wiener Demokraten, eine liberale Splitterpartei des späten 19. Jahrhunderts, hielten im Parlament 1873 gerade mal fünf Sitze. Ihre bürgerlichen Abgeordneten wilderten gerne in Orchideengärten und pflanzten das Unkraut der Freiheit unter den unabhängigen Intellektuellen des Landes. Ihr Wortführer Ferdinand Kronawetter geiselte jahrelang die kaiserliche Polizeiwillkür und kämpfte für das Frauenwahlrecht.

Kronawetter beklagte in schönster liberaler Manier, dass die Behörden per Gesetz dazu ermächtig werden das Recht des Hausherrn zu brechen und Hausdurchsuchungen durchführen zu können. Diese Linksliberalen des 19. Jahrhunderts wollten es auch nicht als selbstverständlich ansehen, dass sich Inhaftierte von der Polizei automatisch fotografieren lassen müssen.

Das ist eine heute für viele Menschen schwer nachvollziehbare Position. Tatsächlich aber gab es einmal diese frühen Datenschützern, die mit der Würde des Menschen gegen das Fotografieren argumentierten, und die damals pionierhaft jene Haltung verbreiteten, die dazu geführt hat, dass wir heute das eigene Bild auch als schützenswert ansehen. Heute haben wir ja beides chaotisch nebeneinander: den gesetzlichen Persönlichkeitsschutz, das heißt ein behördlich normierte Recht auf das eigene Bild, und die wahllose Knipserei und Filmerei an jeder Ecke. Wir fotografieren praktisch alles.

Ferdinand Kronawetter sagte 1889 vor dem Reichsrat: »Wo steht es, dass der Mann, der in Untersuchungs- oder Strafhaft oder gar nur in Polizeigewahrsam ist, sich fotografieren lassen muss? Wissen Sie, was das ist? Das ist nach dem Strafgesetzbuch das Verbrechen der Erpressung, und unter den Augen der Regierung und auf ihren Befehl wird von ihren Amtsorganen das Verbrechen der Erpressung begangen, wenn man Jemanden gegen seinen Willen fotografiert«.

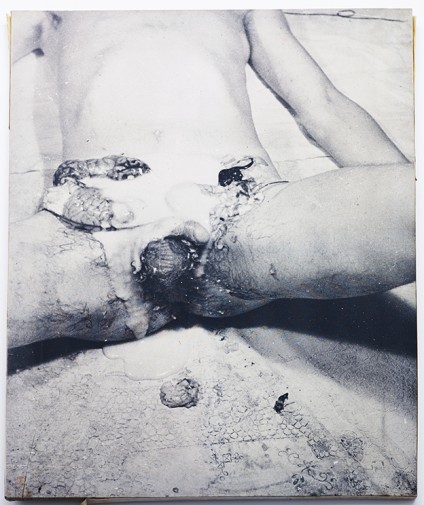

Zum Zeitpunkt, da diese Worte im Parlament fielen, dominierte bereits der Ordoliberalismus im gesamten deutschen Sprachraum. Die erkennungsdienstliche Behandlung von Gefangenen war übliche polizeiliche Praxis geworden und erreichte später im Nationalsozialismus durch SS, Gestapo und Ärzte eine besondere Blüte.

Unter den mindestens 70.000 Kindern, die im Konzentrationslager Auschwitz getötet wurden, haben die Täter zwei Gruppen fotografiert: 1. die Kinder, die zur »Vernichtung durch Arbeit« bestimmt waren, also zu Sklavendiensten bis zur tödlichen Erschöpfung, und 2. die Kinder, die für die pseudomedizinische Rasseforschung bestimmt waren.

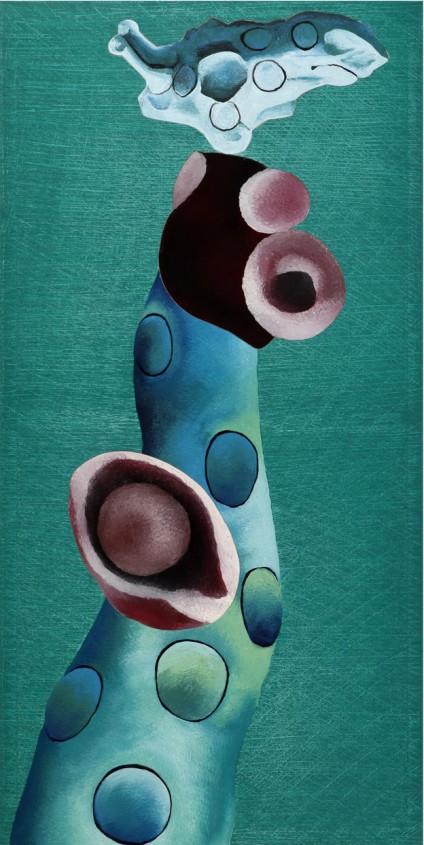

Manfred Bockelmann – nicht zu verwechseln mit Frank Böckelmann, den genialen Dresdner Autor und Mitherausgeber der Zeitschrift Tumult – ist freischaffender Künstler mit Wohnsitzen in Kärnten, München und Wien. Der Autor Böckelmann hat uns zu seinem siebzigsten Geburtstag vor zwei Jahren mit einem radikal geistesgegenwärtigen Lexikon beschenkt (»Risiko, also bin ich«).

Der Künstler Manfred Bockelmann, der im heurigen Jahr Siebzig wird, tritt mit einem gleichfalls bemerkenswerten Werk im Leopold Museum in Wien an die Öffentlichkeit. Wir scheinen in einer Zeit zu leben, in der würdige ältere Herren vielerorts noch einmal vor ein großes Publikum hintreten wollen, weil sie denken etwas besonders Gewichtiges zu sagen zu haben, oder zumindest etwas, was noch nicht gesagt worden ist.

Zählen Bockelmann und Böckelmann damit nicht zum selben Phänomen wie der greise, im Februar verstorbene Empörer Stéphane Hessel in Frankreich, oder wie Peppe Grillo in Italien, oder der austro-kanadische Milliardär Frank Stronach, der gerade mit einem Patzen Geld und einer unappetitlichen Portion Paternalismus die österreichische Innenpolitik auf den Kopf stellt?

Woher kommt dieses späte Aufbegehren der Alten gegen das allgemeine Duckmäussertum, gegen das Falsche in der Politik und im kollektiven Bewusstsein, dieses leidenschaftliche öffentliche Selbstinfragestellen, um authentisch zu bleiben? Ist die High-Heel Antifa in den Weiten des Internets tatsächlich schon untergegangen? Versagen wir Jüngere denn in der Zeitdiagostik, oder was ist da los?

(Wird fortgesetzt)

© Wolfgang Koch 2013

http://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/51/manfred-bockelmann