Michel Foucault sah im gleichen Rederecht der Athener Demokratieform einen Nachteil, da es Schmeichelei und Unaufrichtigkeit begünstigte. Dieser Mangel der Demokratie müsse durch den Mut ausgeglichen werden, »alles zu sagen«. Allein die Tugend des Wahrsprechens respektiere die Komplexität der Dinge.

»Alles zu sagen« war in der klassischen Epoche der Aufklärung die radikale Position de Sades. Freilich wurde Sexualität kaum je so gebändigt dargestellt wie durch diesem verrufenen Schriftsteller. Das leidenschaftliche Verlangen nach Überschreitung, das freie Spiel der Lüste, erfüllte in seinen Romanen letztlich nichts als das strenge Ritual eines vom Zahlenglauben besessenen Moralisten.

Was also ist Aufklärung? Und was wäre eine über sich selbst aufgeklärte Aufklärung?

Tjark Kunstreich behauptet, dass es zwischen 1969 und 1987 eine politisch fruchtbare Homosexuellenbewegung gegeben hat, die durch den intellektuellen Auftritt von Gender und Queerness zur unpolitischen Rede der früheren Subkulturen zurückgekehrt sei.

Was meint er damit? »Schwule Sprache ist uneigentlich», hat Hubert Fichte einmal in Hinblick auf Henry James gesagt, »schwule Sprache ist indirekte Sprache«. Sie kommuniziert mittels Soussentendus, Verfremdungen, Übertreibungen, Ironie und Travestie.

Mit der Camp-Kultur scheint Queer genau zu diesem Sprechen in Codes zurückgefunden zu haben, uns es hat schließlich so ergiebig damit in die Massen ejakuliert, dass sich die ungebetenen Retter von Abendland und Familie heute von einer »homosexuellen Weltverschwörung« bedroht sehen.

Freilich täuscht diese Gegnerschaft. Nach Kunstreich geht mit Gender und Querness einfach nur ein Kalkül der Mode und der Unterhaltungsindustrie auf und wirft links und rechts ein paar juristische Blasen.

Wir haben in Wien gerade am Eurovisions Song Contest erlebt, dass Homophobie nicht in dem Maße verschwindet, wie sexuelle Differenzen anerkannt zu werden scheinen. Was hat der ORF nicht alles investiert, um Conchita Wurst vom Image eines Schwarzen Raben zu befreien!

Dazu musste dieses Image überhaupt erst mühsam aufgebaut werden – denn in St. Veit an der Glan, in Knittelfeld oder in Favoriten wussten die Menschen bis 2013 noch gar nichts von der Existenz von Dragqueens. Österreich und Bayern sind katholischer Boden; da kennt man nur Priester als Männer in Kleidern.

Dann kam Kopenhagen, der Sieg beim Song Contest 2014, und die dort melodramatisch zerstörten Kulissen des Ressentiments musste in Österreich noch einmal errichtet werden. Wieder und wieder, um in einer hypertrophen Toleranzpredigt den ganzen Regenbogen der sexuellen Abweichungen von Verblendung und Rückständigkeit reinzuwaschen.

Die Affektlandschaft des Publikums hat sich aber nur kurz missionieren lassen. Man baute mit Cochita eine Fassade auf von Frieden und gegenseitiger Wertschätzung, die eben vor allem darauf abzielte, den Sieg bei einem internationalen Wettbewerb zu erringen und die Wertschöpfung im Stadttourismus zu steigern. – Mehr darf man von einer staatlichen Rundfunkanstalt auch nicht verlangen.

Der Coup gelang mit Camp, der letzte Errungenschaft der homosexuellen Kultur, seit die Texte von Genet und Fichte in die Ramschregale gewandert sind und seit in den einschlägigen Buchhandlungen mehr schwullesbische Pornos über den Ladentisch gehen als Krimis und Theorie-Reader.

Hatte die Subkultur nicht schon länger eine Affinität zum Song Contest? Gewiss. Und Conchita verkörperte auf geradezu perfekte Weise die aus der Performance-Theorie bekannte Annahme, das Subjekt würde sich erst durch Handeln in sich selbst einüben.

Camp, dachte man, verdreht das Zeichensystem der sich als homophob verstehenden kulturellen Ordnung, Camp liebt den schlechten Geschmack auf einer ironischen Meta-Ebene, Camp ruft hybride Identitäten an, künstlerische Grenzüberschreitung – Performance, Maskerade, hyberbolische Ästhetik!

Camp kondensiert Kultbilder aus entgegen gesetzten Welten, Camp appelliert an Imaginäres, Camp arbeitet an der symbolischen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit.

Conchita performte ihre Geschlechtslosigkeit und wurde massenmedial als Repräsentantin der »europäischen Werte« gehypt. Aber nirgendwo in Europa ist innerhalb der letzten Jahre eine homotolerante Einstellung zur herrschenden Einstellung geworden. Im Gegenteil, bei der von Conchita Wurst im Mai 2015 mitmoderierten Nachfolgeshow wurde die zweiplatzierte russische Teilnehmerin vom Live-Publikum in der Wiener Stadthalle rücksichtslos ausgebuht; der Toleranz-Zirkus nahm Polina Gagarina gnadenlos in Sippenhaft für das Regime in ihrer Heimat, mit dem sie gewiss weniger verschwestert ist als Conchita mit der Nomenklatura im eigenen Land.

Im Mai 2015 geschah kein weiteres Wunder, im Gegenteil, der Gewinner des Song Contests aus Schweden goss die TV-Unterhaltungssendung wieder zum heteronormativen Beton, ja, schlimmer noch, das österreichische TV-Publikum hatte bereits in der Vorausscheidung das Verschwinden der Maskulinarität dahingehend betrauert, dass es lieber einen Cowboy am brennenden Piano zum Bewerb entsandte als noch eine Irritation im Geschlechterkrieg.

Schon Monate bevor die Herrschaftspraxis der Toleranz beim Großevent 2015 ihr hässlichstes Gesicht zeigte (Shaming), weinte die Normalgesellschaft dem devianten Phönix keine Träne mehr nach.

Der »queere Fernsehmessianismus« – eine Formulierung des Wiener Camp-Forschers Georg Vogt – hat als Aufklärung vollkommen versagt und nur die Gästebetten der Bundeshauptstadt für ein Wochenende gefüllt. Kulturelle Hybridität erwies sich ein lohnender Markt, aber eben nicht als Emanzipationsprojekt.

Aufklärung, das heißt Distanz aufbauen, einen freien Blick entwickeln, Vorurteile aufdecken, um das scheinbar gesicherte Wissen im Dollhouse der Realität zu erschüttern. Alles richtig!

Aber Aufklärung schreitet über öffentliche Konflikte voran. Das tut sie bei der Konstruktion von Opfermythen, auf die der Queer-Gesang setzt, zumeist nicht. Opfermythen bleiben beschränkt auf eine Medienwolke. Eine an Bürger- und Menschenrechten orientierte Antidiskriminierungspolitik hingegen zwingt die Menschen, sich mit den Steroptypen im Kopf auseinander zu setzen.

Wer die Polaritäten von Mehrheit und Randgruppen leugnet und wer jede gesellschaftliche Auseinandersetzung auf sexualpädagogische Didaktik reduziert, verdunkelt Hierarchien.

Wohlverstandene Aufklärung plädiert nicht primär an den Staat als legitimen Handlungs- und Ermächtigungsraum, sie stellt in ersten Linie eine zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit her, die real ist – als Demonstrationszug auf der Straße, als Aufstandszeichen, nicht für die Medien inszeniert, sondern für die physisch Anwesenden.

Aufklärung ist ein historisch unabgeschlossener und ergebnisoffener Prozess, da ja ständig neue Vorurteile nachwachsen. Doch ihr Hauptversprechen hat von Anfang an nicht gestimmt: die Ausstattung der Subjekte mit Wissen hat sie nie und nirgendwo befreit.

Vorurteilen ist weder mit Bildung noch mit Gesetzen abzuhelfen. Sie sind hartnäckige Mauern der Verfolgung, die man zunächst als notwendiges Übel akzeptieren muss.

Das gendertrashige Programm der Queerness tut das nicht. Das gendertrashige Programm der Queerness stellt eine Erwartungshaltung her, die sich auf immer neue Abweichungen reduziert. Gegenüber der Mauer des Schweigens und der Ablehnung beharrt Queer auf eine Vielfalt von Geschlechteridentitäten, ruft nach Trauring und Familiengrab – aber das erinnert ein wenig an die Libertins des 18. Jahrhunderts, die den intrapsychischen Charakter ihrer ekstatischen Plädoyers nicht in Rechnung stellten.

Auch der Marquis hatte ja keine Lust der Komplexität von Verhältnisse Rechnung zutragen; seine Schreibwut war ein persönlicher Akt der Überlebens und der Abreaktion – ohne Rücksicht auf die Folgen für sich und andere. Das Verlangen seiner Lüstlinge, Sex- und Foltermonstren, sein wütender Atheismus – das alles karikierte den Einflussverlust der Aristokratie. Ein neues Verhältnis im Umgang miteinander schuf es nicht.

Das akademische Konzept der Intersektionalität sucht heute einen Ausweg für Theorie und Forschung aus dem Dilemma. Es verzichtet auf jede weitere Fragmentierung der Kategorie Gender, kritisiert Identitätspolitiken und stellt grundsätzlich die Homogenität jeder Gruppe in Frage.

Auch der Intersektionalität liegt allerdings die Annahme zugrunde, dass Ungleichheit auf Ausschlüssen basiere. Ihrer Forscher und Forscherinnen würden gerne überhaupt nur mehr Difference Studies betreiben und den Diskriminierungsdiskurs durch immer weitere Unterscheidungen ersetzen. Die sozialen, kulturellen und sexuellen Merkmale werden so lange übereinander gebreitet, bis nur mehr Aussagen über Individuen mit vielen fehlenden Kettengliedern dazwischen möglich sind.

Das mag für die Forschung ein gangbarer Weg sein, die homosexuelle Emanzipation kommt mit beruhigendem statistischem Argumentieren keinen Schritt weiter.

Was also wäre heute Aufklärung? 1971 hat der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss in einer aufsehenerregenden Rede vor der UNESCO die nivellierenden Tendenzen der Menschenrechte beklagt. Er warnte vor einer weltweiten homogenen Zivilisation, die im Kampf gegen alle Formen von Diskriminierung die kulturellen Traditionen der vorindustriellen Gemeinschaften austreibt.

Fast ein halbes Jahrhundert später wären wir schon froh, wenn die islamistischen Dschihadisten in ihrem Mehrfrontenkrieg im Mittleren Osten das Internationale Kriegsvölkerrecht von 1907 anerkennen würden, und umgekehrt wären wir schon froh, wenn die internationale Militärallianz die IS-Kämpfer als ungesetzliche Kombattanten anerkennen und nicht mehr als verabscheuungswürdige »Terroristen« dämonisieren würde.

Von Menschenrechten ist in den Grosskonflikten unserer Tage schon lange keine Rede mehr! Wir reden jetzt von »Menschlichkeit«, und das gilt dann auch für Flüchtlinge aus Armutsländern, die bloß ihre schwierige materielle Situation im Ausland verändern möchten. Der Universalismus der gleichen Rechte in halbwegs funktionierenden Staatsgebilden droht jede Schutzfunktion zu verlieren, weil er schlicht den politischen Charakter von Unterschieden geleugnet:

… den Unterschied von Terroristen und Freischärlern, … den Unterschied von Wirtschaftsmigranten und politischen Verfolgten, … den Unterschied von diskriminierten Homosexuellen und lustigen Cosplayern.

So wie ethnische Minderheiten in kommerziellen Kampagnen als »positiver Rassismus« instrumentalisiert werden, dient die sexuelle Abweichung heute als Zeichen der Weltoffenheit gegenüber Indivualitätsverweigerern, gegenüber Leuten, die sich als Produzenten und Konsumenten nicht selbstoptimieren wollen, kurz: als moralische Keule gegenüber der stets mit Renitenz ausgestatteten Masse.

Die Queers kurbeln an der Eskalationspirale einer fortwährenden gegenseitigen Konstruierung. Und wenn schließlich alle mit der Einübung von Toleranz beschäftigt sind, ist niemand mehr da, der die Gesellschaft verändern könnte.

Genderpolitik bedient sich ebenfalls einer binären Lesart im Kulturkrieg der moralischen Werte. In diesem Kräftefeld zwischen ästhetischen und nicht-ästhetischen Interessen ist für das politische Begehren nach Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit nichts gewonnen. Der einzige Profiteur der aktiven Semiotisierung der Körper ist die Unterhaltungsindustrie. Querness bringt Quote durch eine meta-sexistische sinnliche Note.

Einen gesellschaftlichen Wandel führt die kulturelle Erregung nicht herbei – nein, sie blockiert ihn sogar. Der Homosexuelle wird in kapitalistische Verwertungszusammenhänge eingemeindet.

»Der Platz der Homosexuellen ist geographisch ihre Subkultur und psychisch ihr Unglück«, schließt Tjark Kunstreich seinem dramatischen Gegenwartsbefund. Er weist Lesben und Schwulen damit einen zwar fixen, aber eben unvorteilhaften Platz im Schöpfungsplan zu.

Gute Emanzipationspolitik sei immer einem »Assimilationsparadox« ausgesetzt und müsse letztlich scheitern: das Bemühen um Anerkennung muss letztlich missglücken, weil die Angleichung nie vollständig sein kann, ohne die eigene Differenz völlig aufzugeben. »Die Gesellschaft, die ihre Minderheiten in unterschiedlichem Maße zur Abgrenzung und Selbstverständigung braucht, verweigert sowohl die Assimilation wie die Möglichkeit, mit der Differenz gleichberechtigt in ihr zu leben«.

Diese »Dialektik der Abweichung«, die die Subjektivität unterdrückt, die sie schafft, sei, so Kunstreich, die Voraussetzung für das Projekt der Aufklärung gewesen. Emanzipation gehe immer bis an die Grenze der Selbstaufgabe, sie gehe aber keineswegs einher mit der ersehnten Anerkennung.

Diesen Widerspruch, so Kunstreich, liege im Bauplan der bürgerlichen Gesellschaft verborgen. Wer sich unbehaglich in ihm fühlt, der arbeite mit an der Niederlage der Queer-Communitys. »Emanzipation«, sagt dieser Autor, »setzt die Minderheit, die sich ihrer selbst bewusst ist, voraus«.

Was heisst das? Die Homosexuellen brauchten eine politische Geschichte, um als Minderheit anerkannt zu sein. Und zweitens gehöre zum Schöpfungsmythos der Homosexuellen nun mal die Verneinung der Fortpflanzung.

***

»Was, kein Trauring? Keine Kinder adoptieren, kein gemeinsames Abendbrot? Muss das sein!… Alle Menschen über Dreißig verzichten doch gern mal auf die Permanenz des gegenwärtigen Augenblicks und tauschen das Versprechen einer sexuellen Freiheit ohne Verantwortung gegen partnerschaftliche Treue ein. Man muss doch auch mal an seine Gesundheit denken«.

© Wolfgang Koch 2015

Tjark Kunstreich: Dialektik der Abweichung. Über das Unbehagen in der homosexuellen Emanzipation, 133 Seiten, konkret Texte 67, Hamburg 2015, ISBN 978-3-930786-78-7, EUR 15,-

Christine Ehardt, Georg Vogt und Florian Wagner (Hg.): Eurovision Song Contest. Eine kleine Geschichte zwischen Körper, Geschlecht und Nation, 344 Seiten, Zaglossus, Wien 2015, ISBN: 978-3-902902-32-0, EUR 19,95

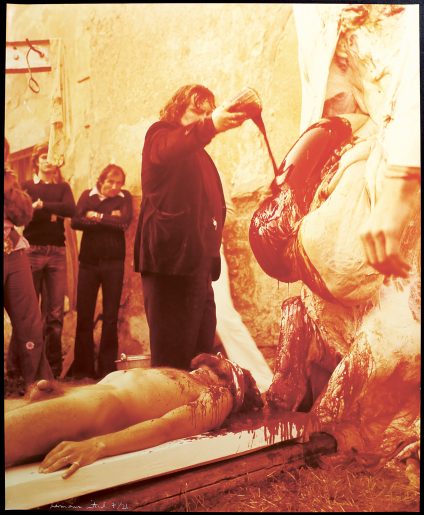

Foto: T. Kunstreich

![flattr this!]()